Publié par Harvey Mead le 5 Juin 2015 dans Blogue | 5 commentaires

Je ne connais pas les dessous de ce livre[1], mais sa production a été une opération éclair dirigée par Ianik Marcil, conseillé par Dominic Champagne et Sylvie Van Brabant. Comme pour la plupart des auteurs, mon court chapitre n’exigeait pas une grande réflexion, portant comme il fait sur des préoccupations de longue date. Reste que le fait de convaincre une quarantaine de personnes de mettre leur pensée par écrit dans un très court laps de temps était tout un exploit. À la lecture, je trouve intéressante l’expérience de pouvoir établir le contact avec autant d’auteurs, et de passer des unes aux autres, rapidement, parce que les textes sont courts, et d’actualité.

L’effort d’imaginer la société à venir

Je ne connais pas Ianik Marcil, en dépit du fait que j’essaie de prends le pouls de nos économistes depuis des années maintenant. Je le connais à peine mieux en lisant sa page web, tellement il est partout et commentant différents sujets d’importance; il est «spécialisé en transformations technologiques et sociales, en développement économique, justice sociale et économie de la culture». Finalement, son introduction au livre, «Drogue dure», m’explique un peu pourquoi il se présente comme «économiste indépendant», plutôt que, par exemple, comme économiste hétérodoxe, terme qui réunit la plupart de nos économistes de gauche.

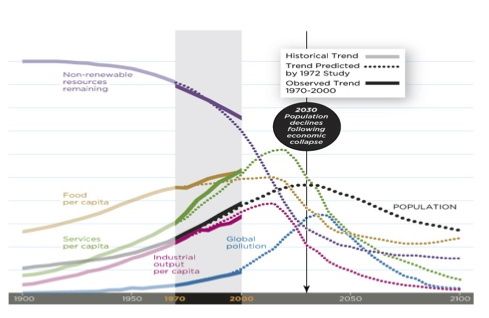

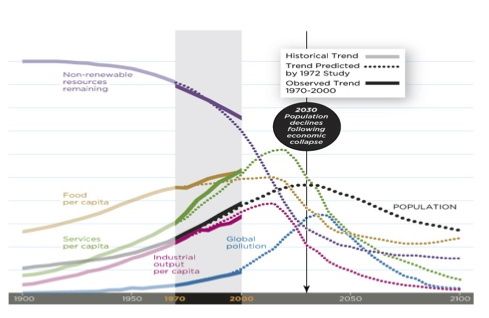

Source : Graham M. Turner, «Looking Back on the Limits of Growth», 2008 Le graphique montre la comparaison entre les données réelles sur 30 ans et les projections de l’équipe du MIT en 1972. L’ellipse en noir souligne l’inflexion de la courbe pour la population humaine vers 2030, cela après l’inflexion d’autres courbes, dont celle pour la production industrielle. Turner est revenu en 2012 avec les données sur 40 ans, sans fournir un graphique similaire, même si les tendances se maintiennent. «On the Cusp of Global Collapse?», Gaïa, 2012, p.123.

Marcil met de l’avant, dès les premiers paragraphes, les préoccupations des grandes institutions économiques comme le Fonds monétaire international (FMI) et le Forum économique de Davos face aux changements climatiques. C’est l’effondrement même de notre système économique qui est en jeu, souligne-t-il, citant la président du FMI à l’effet qu’à moins de trouver une croissance verte, les «générations futures seront rôties, toastées, frites et grillées».

Il prend les travaux de l’équipe de MIT pour le Club de Rome dans Halte à la croissance comme élément explicatif (en partie) de la situation. Les crises imbriquées décrites par ces travaux fournissent le portrait d’un monde où les écosystèmes, les sociétés et les économies s’alimentent mutuellement face à la croissance démographique et à celle de la pollution pour nous mettre devant le mur. Premier élément discordant dans le portrait présenté par Marcil : les chercheurs du MIT projetaient cet effondrement d’ici 30 ou 40 ans, dit-il, alors que la date fatidique pour eux était clairement autour de 2025-2030, à peine d’ici une décennie (cliquer sur le graphique).

Il est déjà impressionnant pour moi de voir un économiste québécois faire résonner dans son petit texte le principal thème de mon blogue. Il n’arrête pas là, mais poursuit en citant les interventions récentes de Jeff Rubin, dont les analyses lient l’effondrement projeté à notre dépendance au pétrole. Une citation intéressante de La fin de l’abondance de John Michael Greer, dans le sens du titre de ce livre (publié par Écosociété en 2013), complète le tour d’horizon … sauf pour un deuxième élément discordant. Marcil termine en faisant référence à la «transition écologique de l’économie» décrite par Louis Favreau et Mario Hébert. Pour lui, une transition en douceur semble apparemment toujours possible en dépit du portrait d’ensemble que Halte et Greer décrivent plutôt comme la fin de l’ère industrielle : «Pour arriver à imaginer et à mettre en œuvre cette transition … , il nous faut des connaissances, des analyses et des sources d’inspiration. Voilà l’objectif du présent livre … Les solutions existent» (16-17), insiste-t-il.

Le premier texte à suivre cette introduction est celui d’Éric Pineault et Laure Waridel signé pour Le Devoir l’an dernier. «Les trois mythes pétroliers» est intéressant, mais représente finalement un certain échec relatif du récent livre dans sa poursuite de son objectif, l’imaginaire de la croissance verte … échec comme le mien, dois-je admettre, dans l’effort de réunir un collectif d’auteurs pour cibler précisément cette société à venir, qu’il faut imaginer et ensuite préparer. Finalement, je cherche presque sans succès dans le livre de Marcil des textes qui fournissent les éléments qui décrivent «la transition écologique de l’économie» (et non seulement une transition énergétique). On y voit de nombreux textes qui décrivent bien un ensemble d’informations et de failles dans différents aspects du dossier pétrolier, mais on sent chez plusieurs des auteurs une sorte d’optimisme face à l’effondrement du système actuel que je n’arrive pas à partager.

Il semble en ceci y avoir beaucoup de ressemblances avec l’effort de cibler le même objectif par l’IRIS dans Dépossession, que j’ai commenté en quatre articles en mars et avril derniers avant de partir pour la Chine. J’y souligne que les auteurs ont bien décrit le passé et le contexte des crises qu’il nous faut résoudre, mais ont évité presque complètement l’effort d’imaginer notre avenir, effort nécessaire pour permettre l’effort de le préparer.

Syndicats et organismes écologiques

Je résume certains aspects du problème dans un texte de décembre dernier. Disons tout d’abord que nous manifestons un certain conflit d’intérêts dans notre mouvement contre le pétrole. Nous nous sommes plutôt bien adaptés au pétrole, depuis cinquante ans et plus, quand les dégâts de son exploitation et de son transport se trouvaient ailleurs. L’incapacité du pétrole conventionnel de répondre à notre demande croissante pour cette énergie extraordinaire a amené les pétrolières à l’exploitation du pétrole non conventionnel, à un prix bien supérieur, ce qui a permis l’exploitation des gisements nord-américains, dans le schiste et dans les sables bitumineux.

Je m’étais déjà proposé de suggérer, en 2005-2006, que les groupes acceptent l’arrivée de projets d’exploitation de pétrole dans le golfe, histoire de nous sensibiliser à ce qui se passait déjà un peu partout ailleurs et qui ne nous dérangeait pas assez pour demander que le monde sorte du pétrole (et du charbon, mais cela est une autre histoire). Voilà que, en dépit de notre opposition, nous nous trouvons confrontés à ses impacts et nous commençons à en voir leur importance – et leurs implications.

C’est Gabriel Nadeau-Dubois qui nous fournit le meilleur texte de la collection en ce sens. En ses quelques pages, il réussit à souligner de grandes problématiques presque pas mentionnées ailleurs dans le livre, et qui ne concordent pas d’emblée et évidemment avec l’économie verte soujacente à plusieurs des autres textes. Dominic Champagne nous met devant le défi de «nous réinventer» (206), mais Nadeau-Dubois passe proche d’en voir le piège en insistant sur le fait que «réinventer notre manière de travailler, de produire et de consommer … exige de repenser en profondeur notre système économique, ce qui implique d’assumer une rupture avec l’ordre actuel» (230). Même si lui aussi trouve évidente une orientation vers les «technologies et énergies vertes» (234), c’est dans un tout autre contexte.

La proposition (comme dans Dialogues pour un Canada vert) d’avoir recours aux énergies renouvelables pour maintenir nos sociétés énergivores est fondamentalement irrecevable, tellement elle en escamote les implications. D’une part, elle se fait en maintenant le modèle de développement actuel plutôt qu’un modèle alternatif que Nadeau-Dubois trouve nécessaire face à l’effondrement projeté par Halte. Notre défi n’est pas de trouver davantage d’énergie verte pour combler les lacunes laissées par une sortie du pétrole, mais de voir comment nous organiser pour réduire dramatiquement notre consommation excessive d’énergie. D’autre part, et poursuivant dans ce sens, les anciens débats sur le développement dans la Baie James, à la Manic et ailleurs, tout comme les récents débats sur l’éolien, devraient nous rappeler que même ces énergies «vertes» comportent des impacts, lors de la construction des installations tout comme en permanence devant la perte de territoire que celles-ci nécessitent.

Nadeau-Dubois met l’accent sur le fait que «le fossé séparant ces deux mondes [celui du mouvement syndical et celui des militants écologistes] est plus grand que les protagonistes impliqués ne le reconnaissent» (227) et que «les deux postures sont à la fois justifiées et insuffisantes» (228, ses italiques). Pour Nadeau-Dubois, les deux mouvements sont en crise, suite aux gains des néolibéraux face aux syndicats et à l’échec de l’effort de compromis pour les écologistes impliqué dans leur adhésion aux principes du développement durable. Il offre deux pistes de solution pour la transition: d’une part, le désinvestissement des syndicats dans le monde pétrolier; d’autre part, un accent sur les circuits économiques courts dans les régions. Un certain lyrisme accompagne ces deux propositions, où il met lui-même un accent sur des secteurs «verts et durables» à la place des secteurs où domine le fossile; il suggère possible pour la deuxième piste «l’épanouissement économique et social des communautés rurales de manière durable» (234). La contribution à l’objectif du livre, presque la seule, est importante. Reste pour l’ensemble de voir plus clairement les implications, ce qu’il ne fait pas.

Enjeux écologiques, enjeux économiques : indissociables

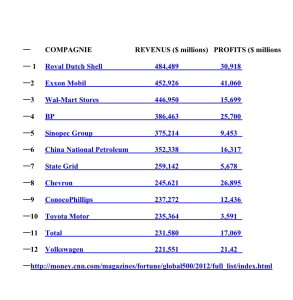

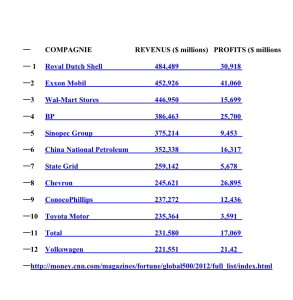

Dans son court texte pour la collection, «À la guerre comme à la guerre», Ianik Marcil met un accent sur l’énorme importance économique de l’industrie pétrolière. Celle-ci représente 17 des entreprises à la Fortune 50, et cela pour 44% du chiffre d’affaires(132). J’ai déjà eu l’occasion de faire cette référence, mais en me limitant à la Fortune 12 pour 2012 (voir le graphique): s’y trouvaient Wal-Mart, symbole de notre surconsommation à bas prix, 9 pétrolières ou compagnies d’énergie et 2 compagnies d’automobile. Marcil ne le mentionne pas, mais je crois que les compagnies de construction d’automobiles devraient nous intéresser presque autant que les pétrolières. Ici au Québec, ni les unes ni les autres n’emploient beaucoup de monde; c’est probablement la construction tout court qui les remplace par son importance.

Les groupes écologistes savent que c’est presque impossible de contrer des propositions venant d’Hydro-Québec, tellement la construction (où la FTQ-Construction mentionnée par Nadeau-Dubois joue un rôle important) est omniprésente et représente des emplois en nombres importants et en région – et récemment il a été presque la même histoire avec la construction d’éoliennes, à plus petite échelle. En effet, il y a eu d’importantes oppositions aux récentes propositions d’énergies vertes, tout comme aux anciennes propositions. Cela est presque oublié dans les réflexions et les interventions contre le pétrole, mais tout au long de ces histoires, les groupes écologistes se trouvaient en confrontation avec les syndicats. Suggérer que ce serait un secteur de collaboration possible comporte le maintien du même modèle, suivant la même logique, mais avec l’étiquette verte en prime et en présumant que les critiques des énergies vertes à date pourraient être évitées.

Notre situation se manifeste autrement aussi. On décrit Nadeau-Dubois comme étudiant à la maîtrise en sociologie à l’UQAM, et voilà des liens que l’on peut soupçonner avec d’autres travaux, dont ceux d’Éric Pineault (sociologue et économiste à l’UQAM) et François L’Italien, qui ont montré les importants investissements de notre Caisse de dépôt et placement dans les sables bitumineux, celles qui assurent plus que tous les autres des retours intéressants sur le bilan de l’institution.

Nadeau-Dubois nous apprend que les deux institutions d’épargne collective de nos syndicats, le Fonds de solidarité de la FTQ et le Fondaction de la CSN, «investissent massivement dans les deux plus grandes entreprises de transport de pétrole bitumineux au pays … sans compter les investissements significatifs du Fonds dans la quasi-totalité des entreprises canadiennes exploitant les sables bitumineux» (233). Sans en réaliser pleinement les implications, nous disons souvent que notre économie roule sur l’énergie fossile, littéralement, dans le cas des autos, indirectement quand il vient à assurer notre «bien-être».

On comprend que les fonds des syndicats et la CDPQ investissent dans le pétrole parce que ce secteur est parmi les plus rentables en termes de retour sur l’investissement. La piste alternative, ciblant un transfert des investissements vers des «technologies et énergies vertes … mais aussi la culture, l’éducation et l’ensemble des services publics» (234), donne une idée de la «rupture avec l’ordre actuel» dont il parle: le retour sur l’investissement risque fort d’y être bien moindre, avec tout ce que cela comporte. De la même façon, l’accent sur les circuits courts pourrait bien être associé à une nouvelle vitalité dans les régions, mais il n’est pas évident que cela permettrait d’éviter «l’appauvrissement» (229) que les syndicats cherchent à éviter. L’appauvrissement serait bien relatif, tout comme l’austérité.

Le portrait n’est pas clair, et on peut espérer que l’approche d’Éric Pineault ciblant une «économie ordinaire et vernaculaire» se montrera éventuellement pleine de pistes. Essentielle dans l’approche, dans la transition: une réalisation que les emplois hautement rémunérés dans la construction comme dans d’autres secteurs énergivores et intensives en ressources du modèle économique actuel ne pourront pas faire partie du Québec de l’avenir. Note discordant: Pineault et L’Italien proposent dans leur texte pour l’IRÉC (voir le lien plus haut) que le désinvestissement «pourrait signifier de mettre la CDPQ au service de la reconversion écologique de la base industrielle et énergétique du Québec. Cette reconversion aurait avantage à se faire plus tôt que tard puisqu’elle propulserait le Québec dans le peloton de tête des sociétés occidentales à fort potentiel d’innovation» – soit, nous maintenir dans l’ordre actuel…

L’automobile

Dans le livre dont j’ai essayé de coordonner la production et qui aller porter sur un portrait du Québec ayant opéré la rupture avec le système actuel – j’ai dû abandonner le projet devant mon incapacité de convaincre les auteurs de plusieurs chapitres clé à écrire leurs textes – j’ai écrit le chapitre sur la situation énergétique après la rupture. J’y rejoignais, presque à ma surprise, l’optimisme de plusieurs qui soulignent comment le Québec est bien placé face à l’effondrement du système économique qui s’annonce. Nous avons 50% de notre énergie à l’épreuve des soubresauts de l’économie mondiale et – contrairement à la volonté des promoteurs de l’économie verte de suggérer le maintien du système et un recours accru aux énergies renouvelables – j’y propose de nous restreindre à cette énergie pour fonder notre nouvelle société. Nous serions, même avec une telle réduction de notre consommation, parmi les plus importants consommateurs d’énergie du monde – c’est-à-dire, parmi les pays riches qui doivent s’organiser pour une opération contraction-convergence permettant aux pays pauvres d’atteindre un niveau de vie meilleur, le tout dans le respect des contraintes planétaires. Ce n’est pas seulement le Québec qu’il faut sortir du pétrole.

C’est là où s’opère la restructuration radicale de l’économie, mais dont il n’est presque pas question dans Sortir le Québec du pétrole. Nous ne devrions pas tout simplement électrifier notre réseau de transports, privés et collectifs, mais le transformer complètement en reconnaissance du rôle grossièrement excessif que l’automobile joue dans nos économies de consommation et la nécessité non seulement de sortir du pétrole, mais de sortir de la surconsommation. Dialogues en parle dans son récent document, et Renaud Gignac fournit pour ce livre quelques pistes dans son texte «La dépendance au pétrole plombe l’économie québécoise». Il cite entre autres un travail récent de Luc Gagnon qui souligne les coûts sociaux et économiques de l’automobile depuis des décennies. Par contre, et même en mettant de l’avant l’économie écologique, Gignac semble lui aussi succomber à la tentation d’un maintien du modèle actuel par une économie verte, comme le titre de son texte suggère.

Le pendant de ces sorties est une transformation de notre relation à l’emploi. Des emplois pour les femmes qui ont investi le marché de l’emploi depuis quelques décennies ont exigé que la taille de l’économie double pour leur trouver de la place; des emplois pour les milliards des paysans du monde actuel exigeraient quelque chose d’encore plus dramatique, même si nous savons que cela n’arriverait de toute façon pas dans le système actuel. En fait, cela n’arrivera pas non plus dans des sociétés restructurées et réinventées, parce qu’il est inimaginable de concevoir (comme le fait pourtant l’OCDE, la Banque mondiale et d’autres institutions de l’économie internationale dans leurs plaidoyers pour l’économie verte…) une économie mondiale plusieurs fois la taille de celle d’aujourd’hui, alors que celle-ci est déjà en dépassement de la capacité de support de la planète.

Alain Deneault a choisi de faire porter «Rendre révolue la colonie», son court texte pour le livre, sur autre chose, mais il le termine avec ce qui aurait pu mener à un autre texte : «[Dans] notre vaste zone administrative dans laquelle les colons ne disent rien parce qu’ils vivent comme les administrés des colonisateurs … tout ce qui compte est d’avoir un emploi … à moins de faire des assujettis du régime des citoyens d’un monde à s’offrir en partage» (192). Le texte d’Yves-Marie Abraham qui suit aborde directement ce qui est en cause : «Ce qu’il nous faut pour vivre». Ce qu’il nous faut sera beaucoup moins que ce que nous avons aujourd’hui, et le partage risque fort d’y être fondamental, en contraste avec la concurrence actuelle.

Le débat pour nous sortir du pétrole a beaucoup trop porté sur la bataille traditionnelle cherchant pour une énième fois à stopper des projets de notre mal-développement. Il reste toujours un besoin urgent pour faire le portait réaliste d’un Québec ayant passé à travers l’effondrement. Marcil débute le livre en soulignant que cet effondrement s’en vient, mais le livre n’arrive à nous fournir que quelques pistes pour passer à travers. Commençons par cibler une réduction de 50% de notre consommation d’énergie. Ensuite, cherchons à trouver comment identifier ce qu’il nous faut pour vivre sur cette planète malmenée (et pas seulement le long du fleuve potentiellement malmené) avec l’idée que cela aussi se situera dans l’ordre de 50% de moins, en travail rémunéré tout comme en objets de consommation…

L’élan global

Et voilà le problème de ce récent Manifeste, dont le texte termine le livre. Il s’y trouve une naïveté et un refus de voir la société «réinventée» comme elle devra l’être. J’ai signé le Manifeste, mais en soulignant que c’était parce que le texte reste juste assez flou pour ne pas me mettre dans la contradiction. «Nous avons la chance de vivre sur un territoire qui regorge de sources d’énergie renouvelable» [lire : que nous pourrons développer en remplacement de l’énergie fossile abandonnée], souligne-t-il, passant par la suite, pour la seule fois dans le livre, à noter que notre énergie renouvelable actuelle a été installée «en inondant la taïga, en déplaçant des nations autochtones, en détournant des rivières et en noyant épinettes, lichens et caribous» (311). Il poursuit pourtant avec l’optimisme de l’économie verte : «Les solutions existent. Nous avons les moyens technologiques et humains qui permettent de lancer un vaste chantier de développement véritablement durable, viable, juste et équitable. Nous avons le devoir les leaders de ce nouvel élan global qui marquera le 21e siècle» (312).

En passant à travers le livre, le lecteur (et les auteurs) oublient l’effondrement annoncé dès les premières pages, qui terminent avec cette même phrase: «les solutions existent». Il faut croire que l’erreur dans sa lecture des projections de Halte à la croissance, qui ciblent 2025 comme date fatidique plutôt que 2045-2050, amène Marcil à son propre optimisme, mais les travaux de Turner sur les données correspondant à ces projections (cliquer sur le premier graphique) suggèrent que nous sommes probablement déjà dans les premières perturbations de l’effondrement : l’absence de la reprise attendue après la Grande Récession; la baisse constante du niveau de croissance, même dans les pays émergents; la baisse du prix du pétrole, possiblement un recul face aux prix élevés que les économies ne pouvaient assimiler, baisse qui annonce une certaine sortie du pétrole plutôt inattendue; les inégalités rampantes partout sur la planète, susceptibles de perturber des sociétés entières et connues de toutes et tous…

Comme je suggère dans mon propre texte pour le livre, Brundtland a suggéré une croissance pour les moins nantis seulement, et les propositions pour une approche contraction/convergence reprend aujourd’hui le même thème. Nadeau-Dubois revient sur ce dernier élément en insistant sur le fait qu’il n’y a pas un, mais deux grands défis de notre siècle : les changements climatiques et les inégalités sociales (235, mes italiques).

[1] Sortir le Québec du pétrole, sous la direction de Ianik Marcil, avec la collaboration de Dominic Champagne, Pierre-Étienne Lessard et Sylvie Van Brabant, Éditions Somme Toute (2015)

by

by  Lire la suite

Lire la suite