Publié par Harvey Mead le 21 Nov 2018 dans Blogue | 29 commentaires

La première partie de cet article de penchait sur des manifestations de l’effondrement probablement déjà en cours, en soulignant la nécessité d’agir autrement. Cyril Dion, le co-producteur du film Demain, semble avoir bien compris cette nécessité, à juger par ses propos au début de son propre livre paru au début de 2018 (à voir ce qu’il dit dans une postface au récent livre de Pablo Servigne et al, nos collapsologues, pas encore disponible ici). Nous y mettons l’accent dans cette deuxième partie, en espérant que les centaines de milliers de personnes qui auront signé le Pacte lancé par Dominic Champagne, et les militants actifs dans la diffusion de la Déclaration d’urgence climatique (DUC), regarderont maintenant de plus près ce qui est vraiment en cause, pas mal plus que les changements climatiques et nos petits gestes quotidiens pour les éviter, ciblés sans succès par les mouvements environnemental et social depuis des décennies. Et la prétention du Pacte que «la science nous dit qu’il est technologiquement, humainement et économiquement possible de limiter le réchauffement de la planète» va à l’encontre de ce que je propose dans mon livre: ce qui est possible en ce sens est totalement insuffisant pour répondre à l’effondrement, et notre modèle économique continuera à exiger que nous n’adoptions pas même ces gestes…

Dion y écrit, en introduction:

“Pourquoi votre discours n’imprime-t-il pas ? Comment convaincre les gens comme moi, qui sont tentés de changer leurs habitudes mais qui n’y arrivent pas ?”

Nous sommes le 9 décembre 2015. Sur le plateau d’une émission de télévision bien connue. De l’autre côté de la lucarne, trois millions de téléspectateurs doivent jeter un œil distrait à notre débat. Sur le fauteuil en face de moi, Yann Arthus-Bertrand a l’air navré.

Depuis plusieurs minutes, la journaliste chargée de chroniquer nos films – fraîchement élue meilleure intervieweuse de France – nous pousse dans nos retranchements. À côté d’elle, l’écrivain-sniper, qui doit faire de même, garde un air blasé.

Elle continue, s’adressant à moi. Le film est trop cool, les gens que nous montrons, trop parfaits. En le regardant elle s’est sentie étouffer: “Je n’ai eu qu’une seule envie: prendre l’avion, me faire couler un bain moussant et bouffer une bonne côte de bœuf.”

Elle nous reproche de ne pas nous y prendre comme il faut. De ne pas lui donner envie de se mobiliser pour éviter la catastrophe écologique. Comme si la responsabilité de la secouer nous appartenait. Je garde un souvenir étrange de ce moment. Les mots que je prononçais étaient comme assourdis, recouverts. C’est étrange, me disais-je, comme ces conversations (sur l’effondrement écologique) vont de soi dans certains contextes et tombent à plat dans d’autres…

Quelques mois plus tard, le public avait partiellement démenti la théorie de Léa Salamé. Le propos que nous avions développé dans Demain était parvenu jusqu’aux gens. Du moins, jusqu’à un million deux cent mille personnes qui avaient été le voir en salle. Puis le film était sorti dans trente pays, avait remporté un César. Tous les jours nous recevions des messages de personnes qui nous racontaient ce qu’elles avaient fait en sortant de la salle: démarré un compost, créé une monnaie locale, changé de métier… Nous avions raconté “une histoire qui fait du bien”, selon leurs propres mots. Nous leur avions “redonné de l’espoir”, les avions “inspirées”.

Pourtant, notre contradictrice d’un soir n’avait pas entièrement tort. Globalement, nous, écologistes, ne parvenons pas à faire passer notre message. Du moins pas suffisamment.

Malgré tous nos efforts la situation ne cesse de se dégrader, à une vitesse étourdissante.

À ce titre, l’été 2017 a battu tous les records: iceberg géant se détachant de la banquise, ouragans à intensité inédite, température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, inondations meurtrières en Inde, incendies catastrophiques au Portugal et en Californie [ceci en 2017, avant les feux de cette année 2018], études plus alarmantes les unes que les autres… Et ce fameux article de David Wallace-Wells dont je parlerai plus loin. Même animé par une inébranlable foi en l’humanité, en ses capacités à faire face au pire pour y opposer le meilleur, ne pas être terrifié par ce que les prochaines décennies nous réservent relève de l’optimisme béat ou de l’acte de bravoure.

À la lecture de toutes ces nouvelles catastrophiques, notre réflexe fut, pendant des années, d’alerter et d’alerter encore… Force est de constater que c’est inefficace. Égrener ces informations, les poster frénétiquement sur les réseaux sociaux, monter des campagnes, faire ce que nous, militants, ONG, presse spécialisée, nous échinons à faire depuis des années est utile, mais globalement inopérant. Aussi incroyable que cela puisse paraître à tous ceux qui sont habités par un sentiment d’urgence écologique absolue, ce sujet n’attire pas les foules. Certes, l’attention portée à la protection de notre planète a progressé depuis vingt ans, on peut même dire qu’elle n’a jamais été aussi grande. Pourtant, les mobilisations contre le changement climatique sont ridiculement faibles. La plus grande marche de ces dernières années, organisée à New York en septembre 2014, a rassemblé 300 000 personnes, malgré le battage médiatique et la kyrielle de stars du cinéma américain qui avaient pris la tête du cortège. Les 28 et 29 novembre 2015, juste avant le grand rendez-vous du Sommet mondial de Paris sur le climat (la fameuse COP 21), une marche globale, mondiale, fut organisée (et interdite à Paris à la suite des attentats du Bataclan). Selon l’ONG 350.org, ce sont près de 2 300 cortèges qui arpentèrent les rues de 175 pays et rassemblèrent au total 785 000 personnes2 (600 000 selon le Guardian). En comparaison, 1 million et demi de Français se massèrent sur les Champs-Élysées à Paris pour fêter la victoire de la France à la Coupe du monde de foot et au moins 500 000 pour l’enterrement de Johnny Hallyday.

Certes, le souci de l’écologie s’est propagé depuis quelques années, mais il reste contingent. Bien souvent les néo-écolos, pourtant animés par un enthousiasme communicatif, ne savent pas très bien par quoi commencer, s’épuisent dans de petites actions à faible impact, s’épanouissent dans des projets qui ne font pas encore système avec les organisations sociales, politiques, économiques qui les entourent. Malgré leurs efforts (nos efforts), la destruction va toujours plus vite que la régénération. Infiniment plus vite. Nous dormons. De temps à autre, l’ampleur de la catastrophe nous saisit, puis le quotidien reprend son cours. Inexorablement. Car nous aimons ce monde matérialiste. En tout cas, nous y sommes habitués. Tellement habitués que nous ne savons plus vivre autrement. Aujourd’hui, nous devons aller plus vite, plus loin.

Nous sommes face à un danger d’une ampleur comparable à celui d’une guerre mondiale. Sans doute même plus grave. Danger porté par une idéologie, matérialiste, néolibérale, principalement soucieuse de créer de la richesse, du confort, d’engranger des bénéfices. Qui envisage la nature comme un vaste champ de ressources disponibles au pillage, les animaux et autres êtres vivants comme des variables productives ou improductives, les êtres humains comme des rouages sommés de faire tourner la machine économique. Nous devrions résister. Tels nos aïeux résistant au nazisme, tels les Afro-Américains résistant à l’esclavage puis à la ségrégation, il nous faudrait progressivement refuser de participer à ce dessein funeste. Nous dresser et reprendre le pouvoir sur notre destinée collective. Ce n’est pas vers la ruine et la destruction que nous voulons nous diriger. Ce n’est pas un monde absurde, où chacun est cantonné à un rôle de producteur-consommateur, que nous voulons construire. Nous n’avons pas décidé d’éradiquer toute forme de vie sur Terre, simplement pour pouvoir nous asseoir dans un canapé, smartphone en main, musique douce en fond, télé allumée en arrière-plan, livreur à la porte, chauffage réglé à 22 °C… Ou, si c’est le cas, nous sommes définitivement dégénérés.

Dans cet ouvrage, j’ai tâché d’explorer les meilleures stratégies pour engager cette résistance. Pour ce faire, j’ai synthétisé deux années de recherches, de lectures, de rencontres à travers dix-huit pays, découvrant que les plus efficaces ne sont pas forcément celles auxquelles nous pourrions penser de prime abord. Manifester, signer des pétitions, agir localement, consommer autrement, faire des dons, s’impliquer, occuper des lieux, boycotter… Toutes ces propositions qui nous sont faites dans d’innombrables ouvrages, dans des articles, des émissions, sur les réseaux sociaux, n’ont aucune utilité, ou presque, si elles sont mises en œuvre de façon isolée. Les perspectives plus radicales d’insurrection ou d’affrontements violents nous conduiraient certainement à reproduire ce que nous prétendons combattre. Selon moi, il ne s’agit pas de prendre les armes, mais de transformer notre façon de voir le monde. De tout temps, ce sont les histoires, les récits qui ont porté le plus puissamment les mutations philosophiques, éthiques, politiques… Ce sont donc par les récits que nous pouvons engager une véritable “révolution”. Mais pour que ces récits puissent émerger et se traduire en structures politiques, économiques et sociales, il est incontournable d’agir sur les architectures qui orientent nos comportements. C’est ce que je développerai dans la dernière partie de l’ouvrage.

Plus loin, il ajoute :

On peut avancer que le récit de la société libérale, capitaliste, consumériste moderne s’est élaboré et transmis de façon relativement similaire. Soutenu par une myriade de films, d’articles, de livres et de publicités qui l’ont fait triompher du récit communiste. Avant de remporter une victoire politique, les tenants du consumérisme débridé ont d’abord remporté une bataille idéologique et culturelle, une bataille de l’imaginaire. Il fallut donner un visage à ce monde nouveau, le rendre profondément désirable pour que le génie créatif et la force de travail de centaines de millions d’Occidentaux (dopés aux énergies fossiles) se mettent au service de ce projet et lui donnent corps. Avec l’espoir que cette entreprise rendrait leurs vies meilleures. Ce qui, à de nombreux égards, fut le cas, aux dépens de pays largement pillés et d’espèces vivantes sacrifiées.

Aujourd’hui, c’est aux flancs de cet écrasant récit, fait de prouesses technologiques, de vacances sur des plages paradisiaques, d’écrans plats, de smartphones, de filles à moitié nues, de voitures serpentant à flanc de montagne dans des décors de rêve, de livraisons en vingt-quatre heures sur Amazon… que nombre d’écologistes se heurtent. Que pèse une campagne d’ONG face à des millions de messages contraires délivrés chaque jour par les marques, les chaînes, les “influenceurs” de toutes sortes qui inondent les réseaux sociaux ? Que pèse un post de Greenpeace International sur Instagram (628 000 followers) appelant à agir pour le climat, contre un post de Kim Kardashian (105 millions de followers) appelant à acheter son nouveau gloss à paillettes ? Approximativement 10 000 likes contre 2 millions.

Comme l’explique Harari dans son ouvrage, Homo Deus, la fiction n’est pas mauvaise en soi. Elle est primordiale. Si nous ne disposions pas d’histoires autour desquelles nous fédérer, nous n’aurions ni États, ni monnaies, ni entreprises, ni civilisations. Aucune société humaine, dans sa complexité ne pourrait exister ou fonctionner. Nous avons besoin de récits qui nous rassemblent, nous permettent de coopérer et donnent du sens à notre vie en commun. Mais ces récits, ces fictions ne sont que des outils, pas des vérités ou des buts en soi. Si nous l’oublions, nous déclenchons des guerres politiques, économiques, religieuses, dans l’objectif de défendre des concepts qui n’existent que dans notre imagination. Nous pillons les ressources, éradiquons les espèces au nom d’histoires, de fictions. Il y a dans cette idée quelque chose de tragique. Dès lors, pourquoi ne pas décider d’en élaborer d’autres ? Parce que les choses ne se passent pas aussi simplement, comme nous allons le voir.

Une mobilisation de l’ensemble d’impose (et non seulement des manifestes)

Dans mes deux présentations récentes, j’essayais de faire ce que j’avais souligné dans l’Annexe de mon livre: la «résistance» nécessite une réorientation et un travail de concertation et de mobilisation qui rend les efforts actuels de la société civile dépassés et hors propos. L’Annexe imagine un communiqué de presse dans lequel les organismes de la société civile affichent leurs erreurs récentes et esquissent les pistes pour un travail dans l’immédiat. Il faut se demander si les récents commentaires de Pierre-Alain Cotnoir et de Raymond Lutz sur le comportement incompréhensible de plusieurs de ces organismes ne suggèrent en même temps les correctifs qui s’imposent.

Servigne et al mettent un accent sur des potentiels de l’être humain qui sont refusés ou négligés par l’économie axée sur la compétition et le progrès matériel, avec de nombreuses sources dans les sciences sociales récentes. De mon coté, je souligne une des caractéristiques fondamentales de l’IPV, soit que (i) il réduit de moitié le niveau de bien-être (matériel) suggéré par le PIB et (ii) dépend pour la moitié de cela de ce qui s’appelle chez Statistiques Canada le «travail non rémunéré», soit celui fourni surtout par les femmes depuis des décennies (des millénaires?) dans le foyer. Le PIB est réduit des trois quarts par la soustraction des coûts des externalités que la production industrielle occasionne, et le travail non rémunéré ajoute l’équivalent de ce qui reste du bien-être signalé par le PIB. Bref, un effort de concertation et de mobilisation n’est pas seulement une exigence de la situation actuelle mais représente le fondement de la vie telle que nous pourrons espérer la connaître dans les décennies qui viennent.

Pour reprendre ce que Dion dit:

«Faire ce que nous, militants, ONG, presse spécialisée, nous échinons à faire depuis des années est utile, mais globalement inopérant…

Manifester, signer des pétitions, agir localement, consommer autrement, faire des dons, s’impliquer, occuper des lieux, boycotter… Toutes ces propositions qui nous sont faites dans d’innombrables ouvrages, dans des articles, des émissions, sur les réseaux sociaux, n’ont aucune utilité, ou presque, si elles sont mises en œuvre de façon isolée.»

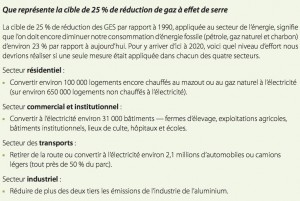

C’est le temps pour la société civile de mettre en oeuvre le potentiel structurant qu’elle a développé pendant des décennies avant que les artistes et d’autres ne se sentent saisies. Je suggère l’Annexe pourrait servir de guide, dans l’immédiat, pour mieux orienter les gens qui seront mobilisés par le Pacte et la DUC. En contraste, les références de celle-ci, Drawdown de Paul Hawken, qui calcule la contribution de l’ensemble des gestes visant à réduire les émissions de GES mais propose sensiblement les mêmes gestes proposés par la société civile depuis des décennies, et Le Plan B de Lester Brown qui rentre dans les mêmes grandes orientations qui n’ont jamais eu d’effet, soulignent justement et en même temps la réorientation qui s’impose. Nous sommes devant l’effondrement, et il est à toutes fins pratiques inutile de continuer à pousser comme avant. C’est le même sort que connaîtrait vraisemblablement l’Annexe, sauf que celle-ci a le mérite de bien souligner les impacts directs sur nos propres vies, ici au Québec, tout en soulignant la nécessité de reconnaître la vie de pauvreté inacceptable de milliards d’êtres humains qu’il est à toutes fins pratiques impossible à imaginer des changements de fond tant que notre système économique se maintienne – cela, je crois, pour seulement quelques années encore.

by

by  Lire la suite

Lire la suite