Fermes impossibles? – 2

Publié par Harvey Mead le 5 Fév 2016 dans Blogue | 1 commentaire

L’Union paysanne a mené la charge, mais à Nature Québec nous avons également travaillé pour ramener la scène agricole du Québec à la prise en compte des fermes familiales vraies, actuelles ou à venir[1]. Bref rappel de quelques éléments du débat, de quelques contributions à la réalisation du portrait de l’avenir et une reprise d’une partie du chapitre de mon livre sur l’Indice de progrès véritable portant sur les enjeux touchant le secteur agricole et agroalimentaire. Complément au précédent article.

Et au Québec?

Écosociété a publié tout récemment La ferme impossible, de Dominic Lamontagne[2]. Le livre fournit le portrait des obstacles en place pour quiconque cherche, au Québec, de s’installer sur une «ferme impossible : 2 vaches, 200 poules et 500 poulets». Même quand on quitte le conflit entre l’agriculture industrielle et celle paysanne, les obstacles en place montrent la complexité de l’effort de relever les défis. C’est une reprise des débats qui perdurent depuis des décennies et qu’ont perdu l’Union paysanne et d’autres intervenants de la société civile face au monopole syndical en agriculture et, finalement, face aux pressions de la grande industrie agroalimentaire.

J’en ai parlé, dans d’autres termes, dans un article de juillet dernier où il était question de souligner le travail du chapitre du livre Les indignés sans projets? (finalement abandonné) sur l’économie sociale et, en partant, sur le retour à la terre souhaitable. J’ai également souligné, en mars dernier, des regrets que le travail de l’IRIS sur la dépossession et l’intérêt de reprendre possession du territoire n’ait pas poursuivi son propre objectif pour décrire les conditions pour un tel retour à la terre, en complément à la description des processus de dépossession.

Il nous manque terriblement la vision de ce retour, celle des futures paysannes du Québec, tout comme il nous manque les bases pour l’exode urbain en cause. Dans mon article de juillet je retournais à un article de Josée Blanchette dans Le Devoir, où elle avait fait part d’une entrevue avec le jeune agriculteur Jean-Martin Fortier portant sur l’histoire du retour à la terre de son couple. Cette entrevue fournit le contexte pour le visionnement de la vidéo d’une présentation de Fortier sur l’expérience du couple dans la mise en oeuvre de leur ferme.

Roméo Bouchard, fondateur de l’Union paysanne, a répondu à mon article sur le livre de l’IRIS en soulignant que «toutes ces considérations sur la «dépossession agricole» [sont] bien abstraites et bien théoriques… Le discours est très théorique et peu rattaché aux rapports de forces concrets qui s’affrontent dans la réalité. … Résultat: on en ressort vaguement perdu, sans orientation ni motivation claire. Il y a moyen que l’analyse débouche davantage sur l’engagement, il me semble».

En effet, Bouchard se place, et s’y place depuis longtemps, dans le contexte de la nécessaire transformation radicale de notre modèle économique et de sa filière agroalimentaire. Il rejoint ainsi, en voyant plus clair que d’autres, l’intervention �politique qui s’impose et dont il était question à la fin de mon dernier article où je me penchais sur le récent article de Rodolphe De Koninck. Il a bien fallu que je lui donne raison:

Je suis bien d’accord avec ton constat général. Dans le cas des chapitres de Dépossession, j’arrive à une conclusion analogue à la tienne : tous les textes restent pour l’essentiel dans une présentation de l’histoire du secteur en cause mais n’arrivent pas à fournir un portrait de ce que j’appelle le nouveau modèle, même en termes plutôt abstraits. Quant à l’engagement, les textes ne fournissent aucune piste. Pour moi, ce n’est presque pas nécessaire. Je suis convaincu après mes propres 40 ans de batailles que nous avons perdu la guerre et que l’intérêt est d’essayer de voir clair dans ce qui va nous tomber dessus.

Bouchard avait fait sa propre caractérisation des enjeux dans son livre de 2002 Plaidoyer pour une agriculture paysanne : Pour la santé du monde (Écosociété, encore). Il conclut son livre en portant sa réflexion sur le thème : «Retrouver le paysan qui besogne en chacun de nous». C’est toujours plus que pertinent et le livre cible mieux les enjeux que les efforts toujours en cours pour améliorer le système en place, efforts qui se sont montrés inefficaces.

Exode rural ou exode urbain?

On est ramené, par cette référence au livre de Bouchard, aux propos des paysans, Chinois en l’occurrence, pendant l’émission des Grands reportages mentionnée dans mon dernier article. On est confronté dans ce reportage à l’énorme attraction pour les paysans de la vie urbaine. Lors de mon voyage au printemps dernier, j’étais frappé plus qu’avant par le constat qui s’imposait, qu’il ne se trouvait pas dans les milieux ruraux beaucoup de jeunes, ceux-ci étant partis pour les villes et la recherche d’un travail rémunéré, cela permettant dans l’imaginaire d’accéder à ce monde d’objets tellement attrayants qui font partie de notre quotidien ici. Lors de quelques conversations avec des jeunes comme avec des locaux, il n’était pas évident quand même que ces jeunes trouvaient les emplois qu’ils cherchaient.

L’émission des Grands reportages terminait avec la phrase percutante : «L’avenir de la Chine est en jeu». En effet, l’émission soulignait qu’à Chongqing il y avait beaucoup de monde dans la rue (cliquer sur la photo dans l’autre article), en attendant l’arrivée des industries souhaitées et pour laquelle le plan de China 2030 esquisse les contours. Ce sont les contours d’une société à l’avenir qui n’est pas plus souhaitable en Chine qu’ici. Dans nos propres turbulences, il y a lieu de maintenir la réflexion – et l’action – en vue de la réintégration des campagnes, suivant l’exemple du jeune couple Fortier-Desroches.

Dans mon livre sur l’Indice de progrès véritable, je me suis permis d’être songeur face à cette vie de paysanne qu’il va falloir retrouver. C’était le premier chapitre du livre dont j’avais pu tester les grandes lignes, devant un groupe dans la région de la Chaudière qui comprenait producteurs, anciens dirigeants de l’UPA et militants contre l’extension des porcheries à travers la province.

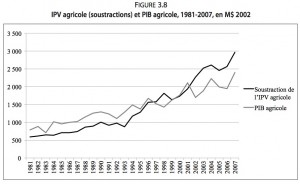

Comme je soulignais dans l’article sur le retour à la terre de juillet dernier, le modèle de développement économique toujours poursuivi par les milieux de l’agroalimentaire nous berne: le coût des «externalités» environnementales et sociales de ce développement annule les bénéfices qui paraissent aux livres de nos agriculteurs industriels. La figure 3.8 ici résume les calculs du chapitre.

Le fait que les coûts de l’agriculture industrielle équivalent aux bénéfices des produits (subventionnés…) ne fait qu’accentuer l’intérêt d’un changement radical du système.

Je reproduis ici une partie de ce chapitre 3 inséré dans la section du livre portant sur l’aménagement du territoire, sous un titre peu rêveur mais fondamental dans la compréhension de ce qui repousse toujours la réalisation du rêve.

Chapitre 3 : Les coûts sociaux et environnementaux imputables aux activités agricoles (Extrait du livre [3])

L’IPV prend comme situation d’origine pour la définition du «territoire agricole», une fois éliminés la forêt des feuillus et les milieux humides, les prairies sur lesquelles paissent des animaux. Une partie de ce territoire est conçue comme sous exploitation pour la production d’aliments nécessitant le labour des prairies, mais en présumant une complémentarité entre les prairies restantes et les champs en culture : la paille et le fumier résultant du broutage des animaux fournissent des apports nutritifs pour la culture sur terre labourée. Ce labour, par le fait même, entraîne une certaine perte de la matière organique et d’autres composantes essentielles à la fertilité des sols cultivés, ce que l’ajout du fumier et de la paille compense.

Les sols représentant la base même de l’agriculture perdent directement et de façon normale une partie de leur fertilité avec le labour. Ils la perdent également à la suite des efforts pour accroître la production des terres au-delà de leur capacité naturelle; cela se fait en augmentant la superficie des champs en culture et en ayant recours à des engrais venant de l’extérieur de la ferme.

L’exploitation des terres agricoles au Québec a connu une tendance en ce sens avec le temps, en vue de l’obtention d’une plus grande quantité d’aliments pour la consommation interne, pour l’alimentation d’animaux, dont les troupeaux étaient également en croissance, et pour l’exportation.

Parallèlement à cette tendance, les élevages ont commencé à quitter les pâturages. En effet, la décision d’abandonner les liens internes entre pâturages et champs en culture pour augmenter la production des cultures s’est accompagnée d’un changement d’approche touchant les pâturages aussi. Les élevages ont connu une augmentation de la taille des cheptels grâce à l’apport d’aliments venant de l’extérieur et, progressivement, sont devenus plus ou moins «sans sol», les animaux passant la plus grande partie de leur vie à l’intérieur.

Cet accroissement des superficies des cultures et des élevages, objectif de l’agriculture intensive dite «industrielle», a augmenté le territoire en culture et a rapidement dépassé la production résultant «naturellement» d’une complémentarité théorique et idéale entre les prairies et les champs en culture. Pour soutenir l’accroissement, les producteurs ont donc introduit, dans le processus de culture, d’abord des engrais inorganiques provenant de l’extérieur des fermes et, plus récemment, du lisier provenant d’élevages sans sol. Pour les animaux élevés «sans sol», l’alimentation s’est faite en grande partie par apports de nourriture concentrée (moulées) venant de l’extérieur de la ferme.

L’apport d’engrais inorganiques venant de l’extérieur de la ferme pour les cultures et de nourriture concentrée pour les animaux constitue en fait le moyen utilisé par les producteurs pour compenser la perte progressive de qualité des sols cultivés et l’abandon progressif des prairies d’origine qui permettent une exploitation soutenable dans un sens strict. En même temps, cette approche tend à réduire les sols à des substrats physiques pour une culture «hydroponique» et, avec les élevages sans sol, à des lieux d’épandage des lisiers produits «en quantité industrielle». Il s’agit d’une approche qui néglige l’apport naturel du «territoire agricole» comme prairies et comme base des cultures, et occasionne une dépendance plus ou moins complète envers les facteurs externes. Tout ce processus de transformation de l’agriculture «d’origine8» en agriculture «industrielle» s’accompagne, depuis des décennies, d’impacts importants sur le milieu naturel, in situ et à l’extérieur des fermes, ainsi que sur les communautés rurales où vivent les agriculteurs.

Il est utile de regarder certains aspects fondamentaux du recours aux intrants venant de l’extérieur de la ferme. L’intention du producteur en utilisant des engrais inorganiques et, selon le besoin qui se présente par après, des pesticides, est d’augmenter sa production et par conséquent ses bénéfices. Par ailleurs, cette «industrialisation» de l’agriculture9 a amené une autre pratique qui mérite un commentaire. L’achat des semences est devenu un phénomène normal pour le producteur, qui ne conserve plus ou ne possède plus ses propres semences10. De plus, depuis une dizaine d’années, l’introduction de cultures OGM a forcé les agriculteurs à acheter leurs semences ; la hausse des coûts des semences depuis ce temps n’est sûrement pas étrangère à ce phénomène.

Sur trente ans, les coûts des engrais inorganiques, des semences achetées et des pesticides pour les cultures ont plus que doublé. En dépit de l’engagement formel du gouvernement datant de la fin des années 1980 de réduire l’utilisation de pesticides de moitié, le recours à ces intrants s’avère inhérent à l’activité ; du moins, le coût de ces intrants a augmenté de façon constante pendant toute la période 1981-2008. Et même si un effort important a été fait pour réduire l’utilisation excessive d’engrais inorganiques et pour remplacer une partie de ceux jugés nécessaires par les fumiers et les lisiers provenant des élevages, le coût de ces intrants a augmenté également de façon constante pendant toute la période. Nous ne nous penchons pas sur les quantités absolues en cause, mais sur l’aspect monétaire de ce recours; ces coûts ont connu des augmentations quand même moins importantes que la valeur de la production correspondante.

Pendant la même période, les intrants venant de l’extérieur de la ferme pour les élevages ont également connu des hausses importantes. Il s’agit de l’achat de bétail et de volaille, d’aliments commerciaux et de services vétérinaires11. Ce portrait montre, comme pour les intrants touchant les cultures, une transformation importante du système «d’origine», où la production était fonction de la capacité de la terre à nourrir les animaux et les humains qui y demeuraient. Les élevages dépendent de plus en plus d’une alimentation venant de l’extérieur de la ferme et, selon un phénomène analogue à celui des cultures où le recours aux pesticides est devenu essentiel, le recours à des produits pharmaceutiques pour assurer la santé des animaux, pour stimuler leur croissance et pour augmenter leur production de lait est devenu un aspect essentiel de cette activité, ce qui ne se fait pas sans risque pour la santé humaine.

Le pic récent dans le coût des engrais inorganiques et dans le coût des aliments commerciaux est relié à une pression mondiale devenue très forte pour de tels produits de base. Statistique Canada en présente le portrait dans un rapport de 2009 qui souligne :

Les dépenses agricoles ont connu une hausse de 9,4 % en 2008 pour se chiffrer à 42,5 milliards de dollars [pour tout le Canada]. Il s’agit de l’augmentation la plus substantielle ayant été observée depuis 1981. Les fortes hausses des prix enregistrées pour un grand nombre d’intrants importants tels que l’engrais, les aliments pour animaux et le carburant pour la machinerie agricole ont constitué les principaux facteurs de cette augmentation. Près des deux tiers de la hausse des dépenses agricoles sont attribuables aux augmentations qu’ont connues ces trois intrants12.

L’agence de statistiques canadienne fournit une analyse de ces informations dans le même document:

La forte demande mondiale pour la plupart des produits de base pendant la première partie de 2008 a provoqué une montée en flèche des prix. Les prix du carburant pour les machines ont participé à cette hausse, les prix du carburant diesel ayant augmenté de 45,5 % pendant les trois premiers trimestres de 2008 par rapport à la même période en 2007 selon l’Indice des prix des produits industriels (IPPI)13. Au cours du quatrième trimestre, alors que les prix affichaient une importante régression en raison du fléchissement de la demande mondiale, laquelle était affectée par le début de la crise financière et le ralentissement économique, la plupart des utilisations agricoles étaient déjà réglées.

Les prix des engrais, soutenus par les prix élevés des cultures, ont également enregistré une forte hausse pendant la majeure partie de 2008, avant de connaître un léger repli à la fin de l’année. Les prix ont affiché une hausse moyenne de 61,2 % en 2008 selon l’IPPI. La plupart des prix des céréales fourragères ont suivi une tendance similaire, les prix ayant atteint un sommet au cours de l’été pour ensuite reculer pendant le dernier trimestre. En règle générale, les prix des céréales fourragères ont enregistré des augmentations supérieures à 10% en 2008.

Dans le contexte de cette analyse, il importe de souligner plusieurs éléments qui sont fondamentaux pour notre propre analyse. La décision de délaisser la production agricole «d’origine» pour augmenter la production comportait des risques à plusieurs niveaux. Les producteurs sont devenus dépendants de sources externes pour leurs intrants. Ceux-ci proviennent d’autres exploitations – quand ce n’est pas de l’industrie chimique et de l’industrie minière – qui s’exposent aux mêmes jeux de dépendance externe. Tous ces intrants sont sujets, par le même processus fondamental, à des fluctuations de prix découlant des jeux des marchés auxquels les producteurs se soumettent. Le manque de contrôle sur les intrants et sur les extrants comporte par ailleurs un risque pour le milieu environnant, qui n’est plus en équilibre «naturel». Tous ces facteurs ainsi que la concentration qui se développe dans ces marchés représentent des risques pour les producteurs, pour l’environnement et pour la société.

L’effort de globalisation visant à produire pour les marchés internationaux et donc à entrer en concurrence comporte une augmentation des pressions sur la capacité de production de l’ensemble des terres agricoles de la planète. Même si la demande dont parle Statistique Canada vient surtout des pays riches, la production pour assurer l’offre vient de partout.

Les réactions à la crise financière qui éclatait en 2007, de la part des spéculateurs et des pays producteurs eux-mêmes, a mis en évidence le déséquilibre entre l’offre et la demande à l’échelle mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la population humaine a triplé, et même si la grande majorité de cette population vit dans des pays pauvres, ce déséquilibre risque d’être source de stress pour l’ensemble des sociétés dans les années à venir. Nous traiterons ailleurs dans le travail sur l’IPV de la question du pic du pétrole, qui est inéluctable. Ici, nous soulignons seulement que notre volonté de participer à la «globalisation» a finalement confronté l’agriculture québécoise à l’instabilité des marchés à l’échelle mondiale, reflet à grande échelle de la volonté des producteurs québécois de rechercher une production accrue au-delà de la capacité naturelle des terres.

De façon générale, ces interventions de l’ensemble des producteurs québécois, et cela au fil des années, se sont exprimées par une hausse de la valeur ajoutée nette, soit le bénéfice après déduction des coûts. Cet indicateur est suivi comme principal indice du succès ou non d’une industrie, et de l’ensemble de l’économie. Le recours aux intrants venant de l’extérieur des fermes ne continuerait pas s’il ne comportait pas des retombées positives, puisqu’il y a des coûts à amortir associés à ce recours.

On peut avoir une idée de ces retombées en regardant autrement les dépenses pour cet ensemble d’intrants provenant de l’extérieur de la ferme. Cet ensemble représente moins de la moitié de toutes les dépenses, mais constitue la partie associée directement à l’intervention visant la transformation de la production «d’origine» et comportant un risque à plusieurs niveaux.

Les dépenses totales représentent environ les deux tiers de la valeur de la production. La valeur ajoutée nette, ce qui est recherché, représente entre le quart et le tiers de la valeur de la production. Autrement dit, pour générer un bénéfice, il faut générer entre trois et quatre fois autant d’activité dans les marchés [et sur les terres]. Finalement, les dépenses de base que nous avons identifiées comme représentant un risque pour le producteur, et plus globalement, pour la société et les écosystèmes, sont presque l’équivalent de la valeur ajoutée nette. Pendant les trente dernières années, le territoire québécois a connu d’autres «retombées» qui ne rentrent pas dans les statistiques économiques officielles. Il s’agit d’importants changements sociaux et environnementaux ayant généré des coûts. (51-54)

La résilience va s’imposer, mais ce n’est pas une évidence

En Chine, le retour des paysans qui ont quitté leurs terres et leurs villages pour de nouveaux locaux dans les tours urbaines où le manque de travail risque de perdurer est impossible en bonne partie : les anciennes terres agricoles (quand même en manque en Chine) se trouvent transformées en parcs industriels en bonne partie inoccupés. Ici au Québec, l’étalement urbain, bien présent en Chine aussi, comme partout ailleurs depuis quelques décennies, a réussi à éliminer une bonne partie de nos meilleures terres, à l’image de qui s’est passé à Toronto, entourée auparavant par les meilleures terres du Canada. Un «retour à la terre» ici va se buter donc à un territoire substantiellement réduit alors que la population que l’on voudra voir nourrie par les produits de terroir de ce territoire s’est substantiellement accrue.

Nous sommes devant l’évidence que l’effondrement projeté par le Club de Rome n’est toujours reconnu nulle part dans les propres termes de Halte, même si les grandes préoccupations des économistes face à la «nouvelle normale», une croissance très limitée et en permanence, s’insère dans une réflexion qui ressemble à une telle reconnaissance. Nous sommes également devant l’évidence que le retour nécessaire à la terre ne se reconnaît pas non plus, et la diminution importante de nos terres va rendre ce retour d’autant plus difficile, quand il va se montrer presque souhaitable, nécessaire. Nous sommes encore dans un monde de «perceptions et impressions». Roméo va rester sur son appétit en lisant cet article…

[1] Parmi les interventions de Nature Québec, remontant au début des années 1980, on peut souligner plusieurs rapports soumis au gouvernement entre 1999 et 2004: Inventaire des programmes de certification agroenvironnementale et application pour le cas du Québec, Évaluation des bénéfices économiques liés à l’atteinte des objectifs du plan d’action 1998-2005 en agroenvironnement, Évaluation des programmes d’aide à l’instauration de pratiques de protection des cours d’eau en milieu agricole, La contribution du concept de multifonctionnalité à la poursuite d’objectifs de protection de l’environnement, La gestion du territoire agricole et le contrôle de la pollution diffuse : inventaire et première évaluation des outils disponibles

[2] La publication comporte une mise en garde au tout début quant aux orientations à cibler, soulignant qu’il s’y trouve «des arguments de type libertarien qui s’accordent parfois mal» avec la vision du retour de la petite ferme multifonctionnelle, artisanale et résiliente qui est particulièrement chère» à ces éditeurs.

[3] Harvey L. Mead, avec la collaboration de Thomas Marin, L’indice de progrès véritable : Quand l’économie dépasse l’écologie (Multimondes, 2011)

by

by

Une des solutions est un soutien socioéconomique par les États et les marchés au travers d’une «taxe Tobin de l’agroécologie paysanne» de la «carboculture» (Carbon Farming). Voir à ce sujet l’initiative francobritannique inscrite dans le Plan Lima-Paris. http://4p1000.org