Publié par Harvey Mead le 19 Mai 2017 dans Blogue | Aucun commentaire

Les cinq chantiers proposés par l’IRIS dans son récent livre s’insèrent dans une vision d’une société où l’économie est «l’ensemble des activités socialement utiles et [dont] l’articulation doit être pensée sur le plan collectif» (p.18). Les auteures ne fournissent pas de référence pour cette vue de l’économie, mais ce qui est clair est qu’elle est plutôt incompatible avec la vision de l’économie néoclassique. Ces chantiers fournissent en fait quelques fondements d’une nouvelle société et non, comme elles veulent, la nôtre adaptée pour en prendre compte, adaptation qui se montre illusoire d’après des décennies d’efforts.

Le livre sur les chantiers est une sorte de clarification des objectifs du livre Dépossession (voir la série d’articles du blogue de mars 2015) qui ne réussit pas à fournir le portrait de l’avenir que les auteurs pensent souhaitable. Dépossession annonce un deuxième volume sur les enjeux sociaux, qui pourrait être ce livre sur les chantiers, même s’il n’y est nullement mention.

Un territoire agricole à mettre sous gestion publique, option déjà possible pour le territoire de la forêt publique

Réapproprier son territoire

La définition du territoire dans le quatrième chapitre fournit déjà des perspectives plutôt nouvelles; il est «un espace social, vécu et occupé par des groupes qui s’y donnent un mode de vie et une représentation d’eux-mêmes» (83). Il s’agit d’un complément à la définition du premier chapitre de l’économie et permet d’aborder la question de l’aménagement et de l’occupation du territoire suivant une perspective de changement profond.

Comme c’est le cas pour les autres chapitres, celui-ci cible pour sa réflexion des enjeux déjà reconnus et pour lesquels il existe déjà des modèles à suivre, même s’ils se trouvent à un niveau marginal actuellement. Les implications d’un effondrement rehaussent l’intérêt de leurs modèles dans un contexte plus exigeant quant à la recherche de véritables pistes pour passer à travers. Le tout cherche à sortir de la domination de l’économie marchande qui exige une «soumission» au rendement et à la croissance, dans ce chapitre plus explicitement que dans les trois premiers.

Les auteurs ne semblent souligner nulle part que l’objectif de «se donner la capacité d’agir sur les conditions de la vie collective» (87) plutôt que de se soumettre aux objectifs de croissance comporte presque inéluctablement l’abandon du modèle dominant et – nulle part mentionnée – une diminution de revenus qui est refusée explicitement dans le chantier sur la réduction du temps de travail, et esquivée ici. Comme souligné dans la précédent article, il s’agit pourtant d’un fondement d’une nouvelle société qui cherche à s’insérer dans la durée alors que nous risquons des effondrements à l’échelle planétaire.

Dès le départ, les auteures cible la propriété privée comme source des problèmes, revenant à un autre fondement de ce modèle dominant, avec celui du travail salarié. Elles reconnaissent d’emblée une autre façon d’identifier le territoire que le niveau de revenus que l’on estime pouvoir en tirer et un autre mode de propriété que la propriété privée, en échange de bénéfices sociaux accrus. Ils proposent deux mesures, des «organismes foncièrement utiles» (OFU) et, pour regrouper les OFU, des communes, le tout fondé sur le modèle des fiducies foncières communautaires et qui mettrait l’accent sur les décisions prises collectivement concernant l’usage de ces territoires, soustraits à un impératif de rendement.

Leurs propositions pourraient s’appliquer aussi bien dans le cas d’un effondrement que dans l’effort illusoire de changer l’économie productiviste; problématique qui échappe à l’analyse, la question du financement entourant le rachat de grands pans du territoire par la société/l’État. Voilà une occasion pour une intervention d’une CDPQ ayant transformée ses objectifs face à la menace (aussi illusoire que la proposition de l’IRIS…), alors qu’elle est déjà intéressée par ce secteur d’intervention, comme en témoigne son projet avec la FTQ de Pangea[i]. Les propositions du chapitre visent à «localiser et décentraliser la gestion du territoire et à développer le terrioire en fonction du mode de vie (l’usage) plutôt que de la valoirisation marchande (l’échange)» (87).

Dans le cadre d’une importante partie du territoire régie par les OFU, des communes seraient nécessaires comme «nouvelle répartition du pouvoir et des ressources qui rendra possible l’exercice de ce pouvoir… Il faut rompre avec un modèle d’État extrêmement centralisé pour permettre la gestion collective» (96). Voilà un portrait qui rendrait le territoire rural agricole similaire à ce qui caractérise déjà 90 % du territoire forestier (quitte à reconnaître d’importants problèmes à cet égard).

Les auteurs terminent en insistant que cette sorte de gestion territoriale collective exigera un engagement en temps de la part des personnes qui l’occupent, et retournent à la proposition du premier chapitre à générer plus de temps «libre» pour les activités sociales et personnelles. On doit «tout simplement» souligner, à cet égard, que ce temps risque d’être bénévole, solidaire, plutôt que rémunéré, dans une société ayant passée à travers un effondrement de sa structure économique.

Transition

Le dernier chantier du livre fournit, presque sans le vouloir, les fondements pour une transformation du positionnement de l’IRIS, qui doit reconnaître que l’austérité «expansive» qu’il critique ne pourra être remplacée que par une sorte d’«austérité joyeuse», et non par une continuité dans l’abondance obscène qui caractérise actuellement les sociétés riches (dont le Québec). Comme ils disent dès le premier paragraphe «le poids des activités économiques dépasse depuis longtemps les seuils critiques de protection de la nature» (103).

Il s’agit d’une des rares reconnaissances dans le livre de l’état de dépassement qui caractèrise la société actuelle et qui est en train de mener à son effondrement, mais elle cible l’effondrement des écosystèmes planétaires plutôt que celui du modèle sociétal fondé sur l’économie néoclassique (voire néolibérale). Ce dernier est la projection de Halte à la croissance à laquelle je réfère assez souvent.

Le lien est fait avec le portrait d’un ensemble de gouvernements incapables de gérer les défis des changements climatiques, semblerait-il en raison des contraintes économiques liées au modèle de développement économique industriel qu’une telle gestion imposerait, même si cela n’est pas indiqué explicitement.

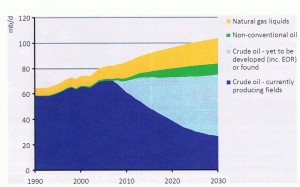

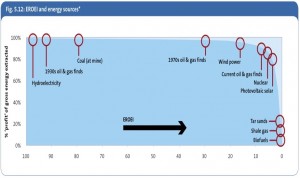

Les auteurs passent tout de suite à la pièce maîtresse de leur constat, en présentant le budget carbone – celui des émissions que le Québec pourra se permettre tout en respectant les travaux du GIÉC et en évitant une hausse catastrophique de la température à l’échelle planétaire. À la COP21 en décembre 2015, les groupes ont incité la ministre fédérale de l’Environnement à endosser l’idée d’une cible d’une hausse maximale de 1,5°C de température à l’échelle planétaire, même si l’Accord de Paris cible finalement 2°C. Même ce dernier objectif ne nous donne que deux chances sur trois de succès, pas très fort comme avenir prévisible)… Ici, les auteurs fournisent les chiffres:

Si l’on tient compte de son poids démographique relatif, le budget carbone du Québec est de 1,4 Gt de CO2 pour une limite sécuritaire de 2°C. Si l’on vise un seuil limite plus prudent, soit 1,5°C, alors le budget passe à seulement 0,4 Gt de CO2. Cela représente sept années d’émissions au niveau actuel. Cela veut dire que, pour respecter ces limites, il faut réduire nos émissions de GES d’au moins 53 % d’ici 2030 et de 88 % d’ici 2050 si l’on vise le seuil de 2C. Pour celui de 1,5°C, il faudrait atteindre la neutralité carbone (-100 %) dès 2030. (107)

Voilà un élément incontournable de la problématique: les cibles sont inatteignables et les gouvernements ne cherchent même pas à les atteindre de toute façon[ii]. Les auteurs sont tout à fait conscients de la possibilité d’un effondrement dans de telles circonstances, comme ils disent au tout début, en maintenant une causalité à l’envers de celle du Club de Rome:

Si un changement de direction majeur ne survient pas rapidement, le monde pourrait se diriger vers une augmentation importante et permanente des événements météorologiques extrêmes, ce qui pourrait, à terme, paralyser les activités économiques, créer des millionis de réfugiés climatiques et mettre en péril notre avenir économique est social. (103)

Ils poursuivent leur présentation de propositions, dans le contexte de ce budget carbone, avec deux propositions concernant les transports, principale source d’émissions de GES au Québec, l’idée d’introduire un tarif enironnemental sur les importations (dans le respect des ententes commerciales) et un accent sur les circuits économiques courts. Les premières propositions ciblent une diminution constante du transport routier, partant de la conclusion de leur analyse déjà citée dans le premier article à l’effet que le transport routier n’est tout simplement pas viable économiquement pour le Québec.

Ils proposent un investissement gouvernemental dans le transport en commun de six milliards de dollars sur cinq ans, répartis sur tout le territoire québécois. En complément aux efforts de gérer les transports urbains, ils proposent la création d’un monopole pour les transports collectifs interurbains et sa prise en charge par l’État. Encore une fois, dans le cadre d’une planification pour préparer un effondrement, de tels investissements pourraient être recherchés du coté de la CDPQ, en insistant que les orientations de la Caisse soient changées, orientations montrées récemment et encore une fois à l’encontre de l’intérêt public en matière de transports dans ses propositions concernant le REM à Montréal.

Les implications du tarif proposé sur les importations sont intéressantes: elles comportent une réduction probablement dramatique de la consommation au Québec de produits fabriqués ou cultivés ailleurs au monde. Commes ils disent, «les contraintes environnementales que nous connaissons aujourd’hui nous forcent à définir un modèle de développement économique qui favoriserait une économie locale plus diversifiée, tout en permettant aux communautés de satisfaire leurs besoins en diminuant leur vulnérabilité face aux soubresants de l’économie mondiale.» (118). C’est le portrait que nous essayons d’esquisser en d’autres termes en mettant un accent sur l’empreinte écologique et la surconsommation au Québec.

Quant à l’idée de cibler des circuits économiques courts, les auteurs prônent une relève par les entreprises locales pour remplacer ce qui est actuellement importé, cela en cherchant à «éviter que cela ne se traduise en une hausse du prix du panier de consommation». Ici ils rejoignent les autres auteures du livre dans ce qui semble être un effort d’imaginer des bouleversements économiques et commerciaux et une réduction de notre empreinte écologique – qui doit nécessairement être dramatique – sans que cela ne comporte des coûts pour les individus de la société.

Finalement, leurs propositions, qu’ils reconnaissent ou non l’effondrement qui arrive, y aboutissent, l’impossible budget carbone étant le fond du problème. Au strict minimum, leur vision d’entreprises locales qui produisent avec une empreinte beaucoup moindre oublie le fait que cela nécessite quand même l’intégration du coût des externalités dans le prix à la consommation, ce qui n’existe tout simplement pas aujourd’hui et fait que les prix actuels pour les produits dans le commerce sont beaucoup trop bas…

Leur principal exemple pour les circuits courts est le programme de «l’agriculture soutenue par la communauté», les «paniers bio». Je présume, sans l’avoir vérifié, que les prix pour ces paniers sont plus élevés que ceux dans les supermarchés, mais peut-être l’élimination des intermédiaires aboutit à un prix moindre. Reste que la combinaison de cette initiative, à beaucoup plus grande échelle, avec la proposition de réapproprier le territoire agricole et le soustraire à la concurrence du commerce, national et international, représente le fondement de l’agriculture paysanne que j’ai esquissée ailleurs comme fort probablement un portrait de notre avenir régional.

Le chapitre termine en revenant sur la nécessité de «transformer» notre économie, ajoutant que «devant la crise environnementale, et considérant la piètre performance du modèle économique actuel, il apparaît primordial de sortir de notre vieille logique de développement et de se tourner vers un réel projet de société qui sera à la fois vert et émancipateur» (124). L’économie verte implicite ici en moins, la vision du livre de l’IRIS fournit de nombreux éléments d’un portrait de la future société québécoise cherchant à affronter l’effondrement.

Pour conclure

Comme l’ensemble de ces chercheurs soulignent dans la brève conclusion:

[I]l est possible selon nous de permettre à tout le monde de vivre mieux. Pas seulement mieux selon la bête logique de la croissance du PIB, mais mieux au sens de mener une vie plus agréable, plus digne, moins soumise à des logiques de domination ou d’oppression (126).

Cette vision, ce portrait de l’avenir fourni par les jeunes de l’IRIS, fournissent un complément intéressant à mes propres efforts de mettre en évidence la transformation des projections de Halte en prévisions, cela pour un avenir très rapproché. Il faut juste attendre qu’elles réalisent qu’elles proposent une véritable révolution, une révolution qui va nous tomber dessus et qui mérite que nous nous y préparions.

L’anthropologue Marshall Sahlins nous suggérait des éléments d’une telle piste d’«austérité joyeuse» il y a presque un demi-siècle:

Il y a deux voies possibles qui procurent l’abondance. On peut «aisément satisfaire» des besoins en produisant beaucoup, ou bien en désirant peu. La conception qui est familière, celle de Galbraith, est donnée sur des hypothèses plus particulièrement adaptées à l’économie de marché: les besoins de l’homme sont immenses, voir infinis, alors que ses moyens sont limités quoique perfectibles; on peut réduire l’écart entre fins et moyens par la productivité industrielle, au moins jusqu’à ce que les «besoins urgents» soient pleinement satisfaits. Mais il y a aussi une voie «Zen» qui mène à l’abondance, à partir de principes quelque peu différents des nôtres: les besoins matériels de l’homme sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que, pour l’essentiel, appropriés à ces besoins. En adoptant une stratégie de type Zen, un peuple peut jouir d’une abondance matérielle sans égale – avec un bas niveau de vie. (Âge de pierre, âge d’abondance: L’économie des sociétés primitives, (Gallimard, 1976), p.38)

[i] Voir par exemple http://quebecsolidaire.net/nouvelle/accaparement-des-terres-agricoles-quebec-solidaire-sinquiete-de-la-consolidation-des-terres-agricoles-et-soppose-a-la-transaction-entre-pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq ou https://www.upa.qc.ca/en/press-releases/2017/04/pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq-le-gouvernement-du-quebec-doit-bloquer-cette-transaction/ pour la manifestation de préoccupations pour l’orientation actuelle, qui mériterait d’être conciliée avec la proposition de l’IRIS.

[ii] Pour un portrait plutôt complet de l’échec canadien à tous les niveaux de gouvernement face à l’exigence de monter des programmes pour contrer la menace des changements climatiques, voir – en dépit du titre – le récent livre de Normand Mousseau, Gagner la guerre du climat : Douze mythes à déboulonner (Boréal, 2017) ainsi que l’article du blogue de l’auteur, à http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-deboulonner/ .

by

by  Lire la suite

Lire la suite