Réflexions sur les enjeux du développement

- Biographie

- Conférences

- Activité minière et l’avenir 8ii13

- Association humaniste du Québec

- Bioproduits ou Economic Conditions, Political Decisions, Environmental Losses – pour NRCan, juillet 2009

- Calculation of Quebec’s GPI à Beijing

- Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge, 26 mars 2015

- Conseil régional de l’environnement de Montréal, le 13 janvier 2016

- CSN janvier 2012

- Défaillances de systèmes

- Dérives énergétiques et métalliques (GRIP-UQAM le 4 mai 2013)

- Développement durable, trop tard – Analyse stratégique, sans mandat (BAPE, le 8 avril 2013)

- Développement durable: trop tard

- Échec d’une carrière, échec d’une société – Université de Sherbrooke 28 janvier 2014

- Économie verte ou effondrement? CERIUM le 25 juin 2015

- ÉNAP-CREXE à ACFAS Évaluation de programmes 8 mai 2012

- Festival de la décroissance conviviale du 1er juin 2019

- GIRAM le 24 mars 2019 – Le troisième lien

- HEC Pour la suite du monde 18-19v09

- IPV Outil pour l’indignation UQAR/CREBSL 24 février 2012

- IRDA International Congress Biosystems Engineering 16 juin 2010

- L’effondrement: fin d’un monde. construire un nouveau? – Fin de semaine du 7-8 septembre 2019

- L’IPV présenté au CASS à Beijing 28×11

- La sortie du pétrole – plus que l’on pense: il n’y aura pas de transition

- Le monde dans lequel nous vivrons: scénario du pire – Juges de la Cour du Québec le 25 mai 2006

- Le Québec face à une transition

- Les dérapages du Plan Nord à l’AMEUS 2 mars 2012

- Oeillères cognitives dans l’administration publique – Observatoire de l’administration publique de l’ÉNAP le 27 septembre 2013

- Ordre des ingénieurs forestiers le 20 mars 2013

- Présentation au Centre des arts actuels Skol le 3 novembre 2018

- ROEÉ: Regroupement des organismes environnementaux en énergie – le 22 octobre 2013

- Simplicité involontaire le 27 octobre 2018

- Sortir du pétrole

- Trop tard pour éviter l’effondrement? UL 11 février 2013

- Écrits

- Appel aux groupes concernant l’économie verte (août 2012)

- Brundtland: Sa vision était claire

- Conférence des juristes et Loi sur le développement durable (2009)

- Démographie, en Chine et au Québec

- Développement minier dans la deuxième moitié de l’ère des métaux

- Échec du mouvement environnemental

- Échec du mouvement social

- Économie biophysique: pour sortir du désastre

- En finir avec l’illusion de la croissance novembre 2011

- Humanisme et l’environnement: la grande conversation

- L’administration publique: Œillères cognitives et risques d’illusion dans la pratique, dans la recherche et dans la vérification

- L’automobile, électrique ou pas: fausse bonne idée? fuite en avant? passage obligé?

- L’OCDE fonce dans la croissance verte pour Rio+20, et l’IRÉC le suit

- La Banque mondiale et le développement

- Les crises et le développement (mars 2009)

- Les indignés sans projets? – des pistes pour le Québec

- Life Report

- Limites à la croissance

- Mouches

- Philosophe écologiste errant

- Remplacer quelle génération?

- Trop tard, pace David Suzuki

- Université de Sherbrooke – économie de l’environnement 970

- Galerie nature

- Galerie rurale

- Galerie urbaine

- Général

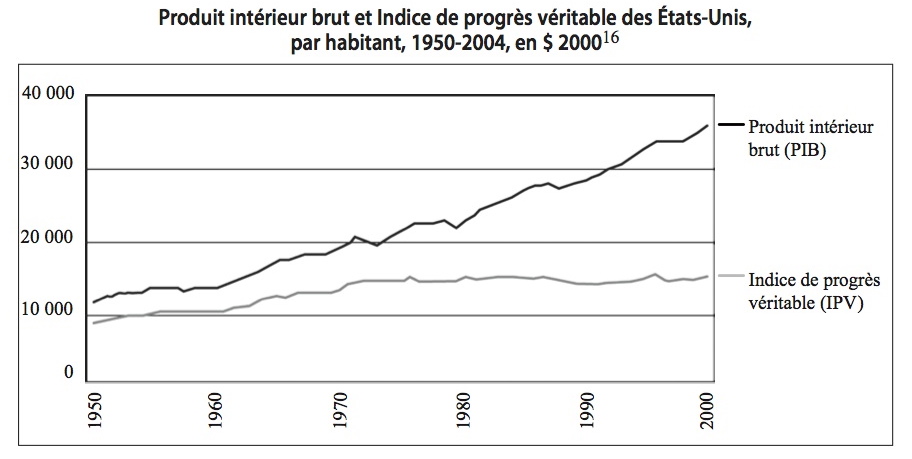

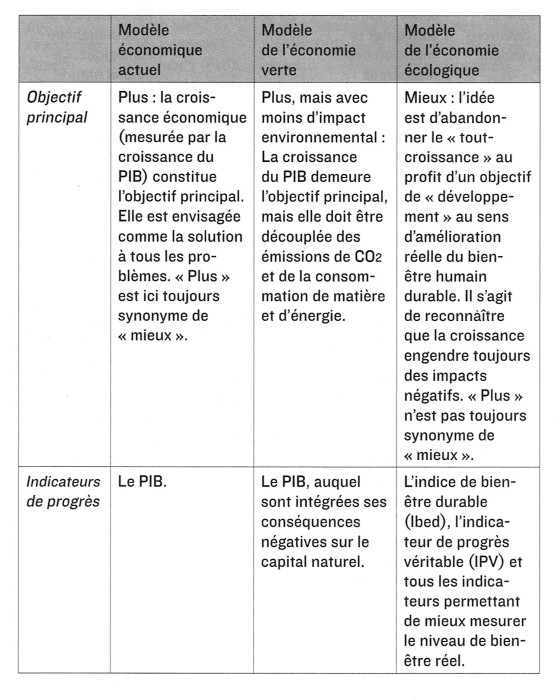

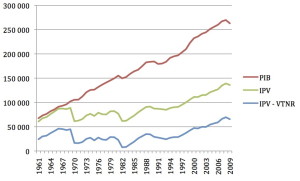

- Indice de progrès véritable (IPV)

- #1607 (pas de titre)

- A consensus that the GDP is not a good indicator of our progress?

- Franc-Nord Franc-Vert

- Genuine Progress Indicator USA (2006)

- IPV Chapitre 2: Foresterie

- IPV Introduction

- IPV Synthèse

- L’IPV dans l’évaluation de programme (ÉNAP-CREXE mai 2012)

- La recherche, la pratique et la vérification: un rôle pour l’IPV (OAP/ÉNAP septembre 2013)

- Livre sur l’IPV: Compte-rendu et couverture

- Some methodological issues concerning the GPI for Quebec 2013

- Trop tard : Suivi et couverture médiatique

- Blogue