L’économie écologique au Québec (bis) : la question des externalités

Publié par Harvey Mead le 5 Juin 2014 dans Blogue | Aucun commentaire

Raymond Lutz commente en quelques lignes mon dernier article, sur certains travaux du FMI. Lui répondre directement est difficile, tellement il reste dans le flou et l’émotif. L’intervention mérite quand même une réponse, en essayant de préciser plusieurs points concernant l’économie écologique, et me voilà donc à écrire un nouvel article pour le blogue.

J’ai déjà essayé de le faire dans le Chapitre 1 de mon premier rapport comme Commissaire, mes «observations», dans le langage du Vérificateur général. C’est pour cela que j’y fais référence dans l’article précédent, sur l’économie écologique, que j’illustre justement avec la page couverture de ce chapitre du rapport. Pour faire court, je suggère que la section «Économie écologique et indicateurs complémentaires au produit intérieur brut» (1.60-1.72) de ce petit texte constitue toujours un bon point de départ. Encore suivant l’approche du VG, le texte ne fournit pas de références, mais j’utilisais pour mon analyse.Ecological Economics: Principles and Applications, Herman E. Daly and Joshua Farley (2005). Ce texte a été complété récemment (2012) par Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy, Charles A.S. Hall and Kent A. Klitgaard. J’avais déjà en main depuis des années For the Common Good : Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future, Herman E. Daly and John B. Cobb Jr. (1989), livre qui présente le premier calcul d’un Indice de progrès véritable IPV), pour les États-Unis.

Lutz demande, rhétoriquement, si l’économie écologique se résume à internaliser le coût des externalités, suggérant que ce n’est pas le cas, et semble vouloir par cela suggérer d’autres pistes, d’autres approches de l’économie écologique qu’il ne mentionne pas. Le terme «externalités» est bien connu des économistes, et réfère à des implications des activités économiques qui ne figurent pas directement dans le portrait de celles-ci. De façon plus générale, le terme peut référer à l’ensemble des écosystèmes, à la planète entière, comme cadre externe au modèle économique mais essentiel pour la poursuite des activités humaines, dont les activités économiques.

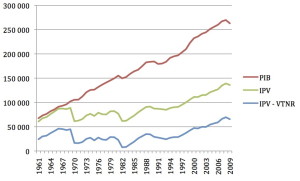

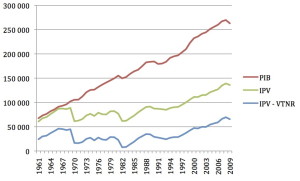

Dans mon article sur le FMI, je souligne le fait que cette organisation internationale prend la peine de calculer le coût de notre utilisation d’énergies fossiles et des impacts des changements climatiques qui en résultent; c’est loin d’être habituel pour ces organisations internationales à vocation économique. Il s’agit d’un calcul de certaines «externalités» de notre développement, dont mon calcul de l’IPV pour le Québec essaie de présenter le coût de l’ensemble et ainsi «corriger» le PIB. Le FMI, je soulignais, semble justement ne pas voir jusqu’où va cette approche, et maintient l’orientation de la croissance. De façon générale, différents calculs de l’IPV indiquent dans leurs résultats que le recours au PIB pour mesurer notre «progrès» le surestime par peut-être trois ou quatre fois (c’est le cas pour le Québec), surestimation qui paraît un peu moins dans la comparaison lorsque l’on réalise que l’IPV ajoute, comme contribution positive à notre progrès, celle du travail non rémunéré et le bénévolat (voir le graphique).

Je peux bien comprendre que le calcul de presque toutes les composantes de l’IPV comporte des failles, tout comme l’effort de calculer la valeur de différentes composantes des écosystèmes, voire de l’ensemble de la planète. Par contre, je ne vois aucune raison de penser que l’approche de l’IPV équivaut à rentrer dans un piège tendu par les promoteurs de la croissance économique, comme semble suggérer Monbiot dans l’article dont Lutz fournit le lien. Je suggère que Monbiot, très intéressant dans ses travaux, généralise ici; l’IPV constitue un effort de rentrer dans le modèle dominant et d’en montrer certaines implications; celles-ci me paraissent désastreuses pour le modèle, plutôt que de lui fournir des armes. C’est pour cela que je ne cherche pas à m’impliquer en restant uniquement ou surtout dans des questions de valeurs, comme Monbiot suggère préférable. Dans son article, lui-même cite toute une série de cas où les valeurs ne sont pas plus respectées que les calculs… Une approche via l’IPV permettant de critiquer dans ses propres termes le développement qui est en train de détruire la planète représente un élément d’attaque qui de toute évidence n’a quand même pas plus de résultats que d’autres approches.

Pour ce qui est des valeurs à la base de l’économie écologique, j’en ai esquissé trois dans mon rapport de 2007, suivant Daly et Farley (1.62) : une reconnaissance de l’importance de l’échelle de nos activités; une reconnaissance de notre dépassement à cet égard, exigeant une allocation des ressources qui limite les marchés; une reconnaissance que les bénéfices du développement doivent comporter une distribution équitable. Autrement dit, l’économie écologique inclut dans ses fondements des questions éthiques tout autant qu’un recours aux fondements de la thermodynamique et une reconnaissance de certaines valeurs monétaires établies par les marchés.

Avant même d’aborder la tâche de calculer l’IPV, j’ai donc calculé l’empreinte écologique du Québec, suivant une méthodologie plutôt robuste; il s’agissait justement d’établir les fondements pour des interventions touchant – au prime abord – la question d’échelle. Le résultat est aussi désastreuse pour le modèle économique actuel que l’IPV. Si toute l’humanité vivait comme une personne vivant au Québec, il faudrait trois planètes pour soutenir son activité. Ce dernier calcul en est un aussi d’externalités, dans le sens qu’il permet de quantifier, sans monétariser, le fait que nous dépassons, et de beaucoup, la capacité du monde «externe» à soutenir notre activité. En termes d’équité, il permet de mieux cerner aussi le caractère tout à tait inéquitable de notre développement, dans l’ensemble des pays riches.

Avant de proposer la poursuite du développement, il faut se poser la question quant aux limites en cause par rapport à la capacité de support de la planète à soutenir cette activité. L’empreinte écologique nous montre que l’humanité entière dépasse déjà par 50% cette capacité (le Québec par trois fois) et, peu importe des corrections possibles qu’ils voudraient peut-être apporter au calcul, les économistes ne peuvent nier la pertinence de la question ni les ordres de grandeur. Quand au calcul du coût monétaire des externalités associées au modèle économique actuel, dans ses propres termes, l’IPV réduit par les trois quarts ce que ces économistes considèrent comme la «richesse» générée par l’activité économique. Éric Desrosiers le souligne dans sa dernière chronique dans Le Devoir, chronique que j’ai mentionnée en terminant l’article sur le FMI: nos mesures actuelles ne sont pas appropriées pour la guerre dans laquelle nous nous trouvons, et l’économie écologique nous offre plusieurs pistes pour les batailles qui doivent être menées pour éviter l’effondrement.

Notre problème avec les décideurs n’en est pas un de valeurs seulement, peut-être même pas surtout. Il semble bien un problème de déni et/ou d’incapacité de sortir d’un moule professionnel et intellectuel qui insiste sur le fait que l’environnement et la société sont «externes» aux enjeux (les «vrais») du développement économique.

by

by